弘済 みらい園・のぞみ園の日常を綴ります。

暮らしに役立つ心理学のお話②

2022年03月14日(月曜日)

皆さん、こんにちは。

暮らしに役立つ心理学のお話、第2回目です。

1回目は、『愛着』についてのお話しでした。

安定した愛着ができていると、よいお母さんイメージが心の中にあって、お母さんから離れても安心して、大人とお話を楽しんだり、お友達と遊んだりできるんでしたね。

2回目は、『自我』についてのお話しです。

皆さんは、『自我が強い』と聞くと、どんなイメージを持ちますか?

おそらく、自分の考え、意思表示をしっかりして主張の強い人をイメージされる方が多いのではないかと思います。

心理学では、『自我』というと、自分をコントロールする働きのことをいうことが多いです。

自分の欲求や気持ちを調整して、現実にうまく適応し、自分の内面を安定させるようにする機能のことです。

例えば、授業中にお腹がすいて仕方なくなりました。でも授業中にご飯を食べることはできないので、授業が終わるまでは我慢して、終わってから美味しくご飯を食べました。

この状況は、お腹がすくという不快にある程度持ちこたえて、授業を受けるという現実に適応し、終わってからご飯を食べて、自分の欲求を満たしていて、自我が育ってくれているという証です。

赤ちゃんや2、3歳の幼児さんを見ていると、自我がまだ未熟なのが分かります。

例えば、赤ちゃんは、お腹がすいたり、おむつがぬれて気持ち悪いと、泣き叫んでいます。

スーパーでお菓子を買ってもらえない時に、床にひっくり返って泣いている子どもを見かけることもよくありますね。

小さい子どもがまだ、今日はお菓子を買ってもらえないけど我慢しよう、と不快な感情に持ちこたえたり、スーパーの床でひっくり返るのは他の人の迷惑になるのでやめよう、と思えないのは、自我が十分には育っていないからです。

では、自我はどうやって育っていくのでしょうか?

お母さんは、泣いている赤ちゃんがいたら、抱っこしながら、「お腹すいたね」「おむつぬれて気持ち悪いね」と話しかけながら、おっぱいをあげたり、おむつを替えたりお世話をして、不快な感情を解消して、欲求を満たしてあげますね。

このような関わりを日々くりかえすことで、赤ちゃんは、自分のこの不快な状態が、お腹がすいている、おむつがぬれて気持ち悪いと理解できるようになります。

これは、認知が発達していくと、「お腹すいた、お菓子食べたい」など言葉で欲求を伝えることにつながります。

それだけではなく、お母さんから話しかけられながら抱っこされることで、体と気持ちを抱えてもらい、赤ちゃん自身が不快な状態に耐える力がついていきます。

自我の力がついてくると、欲求不満な状態に、耐えること、待つことができるようになっていきます。

このように、お母さんをはじめとして子どもに関わる大人が日々何気なくしていることが、赤ちゃんの欲求を満たすことだけでなく、自分をコントロールする自我を育てているということになります。

毎日くり返していることに、何の意味があるのか分からないと感じたことがある方も多いのではないでしょうか?

日々何気なくしている関わりが、子どもの心を育てている、子どもの役にたっている意味のあることと思ってもらえると嬉しいです。

第2回目の『自我』のお話はここまでです。

次は第3回でまたお会いしましょう!(^^)!

(平岡)

暮らしに役立つ心理学のお話①

2022年03月07日(月曜日)

皆さん、こんにちは。

暮らしに役立つシリーズの第2弾が4回シリーズでスタートします!

今回のシリーズでは、子どもを育てておられるお母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃんをはじめ、子どもに関わっておられる皆さんに向けて、心理学の視点から何かお役に立つことを伝えていきたいと思っています。

子どもを育てることは、かわいいと感じたり、成長に喜びを感じるだけでなく、大人の思い通りにはいかないことばかりで、イライラしたり、腹が立つこともたくさんありますよね。

そんな時、子どもの心の中で何が起こっているのか知ることができると少し楽になるかもしれません。

日々頑張っておられる皆さんが、少しでもホッとできるような内容にしたいと思っています。

それでは『暮らしに役立つ心理学のお話』はじめていきましょう♪

1回目は、『愛着』についてのお話しです。

『愛着』というのは、特定の大人(主には身の回りのお世話をしてくれて、泣いたら気持ちに応えてくれる大人)との間にできる情緒的な絆(気持ちと気持ちのつながり)のことです。

愛着理論を創ったイギリスの精神科医のボウルビィは、生後6カ月から2、3歳の間に、いったん愛着ができた大人との長期間の別れを経験し、その後代わりになる愛着対象に出会わないと、心の発達や対人関係の発達に大きな影響を及ぼすと言っています。

『愛着』って子どもの成長にとって大事って言われているし、乳幼児健診でも、『愛着』ができているかどうかの目安に「人見知りはしますか」って絶対聞かれるし、子育てをしていると、自分と子どもの間での愛着関係がちゃんとできているかどうかって心配になりますよね。

皆さんと『愛着』について考えていくために、私が犬の散歩のときに出会った、安定した愛着関係ができているなと思った親子のエピソードをお話します。

昨年の秋頃のことです。私は朝、犬を連れて公園を散歩していました。

公園には幼稚園のバスを待っている数人の子どもたちがいました。

子どもたちは、地面にたくさん落ちている落ち葉を使って遊んでいました。

お母さんたちは、子どもたちと少し離れたところで話に夢中でした。

私が犬を連れて子どもたちに近寄っていき、「何してるん?」と聞くと子どもたちは口々に

「バック作ってるねん」

「持つところもつけたで」

「バック持って買い物に行くねん」

「犬や!なんて名前なん?」

と私に話しかけてきました。

私と何度かやりとりした後で、幼稚園のバスがやってきて、お母さんに呼ばれました。

子どもたちは、遊びをやめて私に「バイバイ」と言って、走っていきました。バスに乗ってお母さんと別れるときもお母さんに笑顔で手をふって幼稚園に行きました。

このエピソードの中で、安定した愛着関係ができていることが分かるポイントを3つあげてみていきたいと思います。

1つ目は、お母さんから離れたところで、遊びに夢中になっている姿です。

このような子どもの姿から、子どもの心の中に、何か困ったことや怖いことがあれば、お母さんが助けてくれるから大丈夫という、安定したお母さんイメージができあがっていることが分かります。

子どもの心の中によいお母さんイメージがある状態を、心理学では対象恒常性といいます。

よいお母さんイメージが心の中にいて、お母さんから離れたところで、不安になったり、怖くなったときなどに、これまでお母さんが自分にしてくれたように、自分で自分のことを、大丈夫とはげましたり、なぐさめたりできるようになっている状態のことです。

対象恒常性ができている子どもは、それまでにお母さんから、身の周りのお世話や気持ちに応じてもらう経験を重ねて、安定した愛着関係ができているだろうと想定できます。

2つ目は、知らない人(私)が話しかけて、私との会話を楽しめているところです。

その時の私が、例えば全身黒い服を着て、サングラスをかけて、マスクをして、低い声で「おい、なにやってる!」と話しかけているのに、普通に話すというのは、安心な人かそうでない人かを判断できていないので心配です。

しかし私はその時、犬を連れて散歩しており、怪しい服装ではなかったので、まず子どもたちは、この人は怖い人ではない、と判断できているのです。

また、お母さんとの愛着関係ができていると、愛着関係ができている大人以外の人に対しても、人はたいてい困ったときには助けてくれる、と人に対しての信頼感があるので、知らない私が話しかけても、警戒しすぎることなく、会話を楽しむことができたと言えます。

3つ目は、お母さんに呼ばれたときに、素直に遊びをやめてお母さんの要求に従ったことです。

愛着関係ができていないと、親のしつけがうまくいかないことが多くあります。

例えば、トイレットトレーニングが4、5歳になってもうまく進まない子の中に愛着の課題が残っている子どもがいます。

愛着関係ができているということは、赤ちゃんの頃から、泣いたらおしめをかえてもらったり、ミルクをもらったり、痛いね、怖いね、と気持ちにもこたえてきてもらって、養育者との間でたくさんいい経験をしてきていることになります。

悪い経験よりもいい経験が上回っていると、たいていしつけはうまくいきます。

子どもは大好きな親から言われたことは聞いて、親を喜ばせたいと思うし、いつも受け止めてくれている親のいうことは、少しの嫌なことは我慢しようと思えるからです。

『愛着』って、子どもの人に対するイメージや、人との関わり方や、子どものしつけにも関係してくるんですね。

第1回の『愛着』のお話はここまでです。

次は第2回でまたお会いしましょう!(^^)!

(平岡)

暮らしに役立つ「自律神経のお話⑤」

2021年12月20日(月曜日)

前回は自律神経を調整するための方法についていくつか紹介させていただきました。

全てに共通することは、身体を動かすということです。

まずは身体を動かして自律神経を調整し、心に働きかけます。

ただ前回言った通り、子どもたちはこれを日頃から、自然と生活の中でやっています。

どうやって?

それは「あそび」です。

TVゲームのことではありませんよ。

人が顔と顔とを向き合わせてやりとりする、社会的な「あそび」のことです。

例えば、鬼ごっこ、かくれんぼ、だるまさんがころんだ。

遊びの中に、追いかける、逃げる、隠れる、じっとする、などの活動が含まれています。

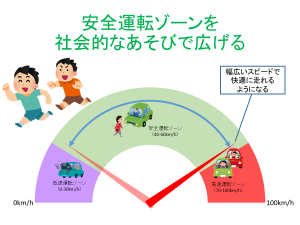

これは「戦うか逃げるか」の神経と「凍りつく」の神経の働きそのものです。

役割はめまぐるしく変わります。鬼から人へ。人から鬼へ。

スピードメーターが右へ左へ、行ったり来たりします。

かと言って、子どもたちがコントロール不能になるかと言うと、そうではありません。

怒りを爆発させたり、固まって動けなくなることもありません。

だって「あそび」ですから。「安全」ですから。

(幼児は泣いたり固まったりすることがあります。まだ安心感が十分育っていないからです)

つまり、子どもたちは「安全」な「あそび」の中で、自然と身体を動かし

スピードメーターを左右に行ったり来たりさせながら

「安全とつながり」の神経の幅を広げているんです。

「ちょっと『戦うか逃げるか』の神経に入っても大丈夫。

ちょっと『凍りつき』の神経に入っても大丈夫。

私はすぐ『安全とつながり』の神経に戻って来れる」

この感覚が「安心」ということなんです。

つまり、全ての「社会的なあそび」は神経エクササイズです。

いっぱいあそんだ子どもほど、安心感が育っていきます。

・・・しかし残念なことに、このコロナ禍です。

子ども同士がつながれない世の中。

お出かけもできず、休日も家にいることが多くなります。

するとどうなるか。

「社会的なあそび」ではなくて、TVゲームばかりしちゃったりするんですよね。

(山路家もまさにそう)

TVゲームでうまくいかないと、TVゲームにキレちゃったりする。

あそびなのに本気になって泣いちゃう、怒っちゃう。安心感とは程遠い。

むしろキレやすくなっているのでは?そんな疑問も浮かんできます。

かと言って、子どもたちを公園に連れていって、一日中走り回るような体力はありません。

(40オーバーの体力不足は伊達じゃない。鬼ごっこは2分が限界。嘘。1分で無理)

ゲーム依存にならないよう、こまめに休憩時間を取ることくらいしかできません。

そんなことを考えながら、子どもたちが遊んでいるゲームを見ていて、ふと気づきました。

4歳と6歳の子どもが、3ヶ月間飽きることなく、いっしょになって遊んでいるゲームがあったのです。

それがNintendo Switchの『オバケイドロ』(フリースタイル)です。

(Nintendoは好きだけどNintendoの回し者ではありません)

要は、昔ながらのあそび「ケイドロ」です。

捕まえる側がオバケ、逃げる側がニンゲンで、ゲームの中でケイドロをします。

オバケイドロに含まれる要素はケイドロとほぼ同じで、逃げる、隠れる、追いかける、

捕まえる、捕まる、助ける、助けられる、ちょっとだけ立ち向かう、といったものです。

各要素を見れば分かりますが、「戦うか逃げるか」の神経、「凍りつき」の神経、

そして「安全とつながり」の神経の働きが、ふんだんに盛り込まれています。

つまり子どもたちは、TVゲームの中で神経エクササイズをしていたのです。

ゲームの中だけじゃありません。

4歳の子が最後の1人になってしまうと、リモコンを6歳の子に手渡して、

6歳の子が捕まったニンゲンを助けるのを手伝っていました。

そして無事にほかのニンゲンを助け出すと、再び4歳の子にリモコンを渡すのです。

ゲームの中だけでなく、現実でも助け合いが行われていました。

そしてニンゲンがオバケに勝利すると、「パパ!勝ったで!」と言って

2人とも飛び跳ねて喜ぶのです。

これはなかなかいいゲームなんじゃないの、Nintendoさん?と思いました。

(Nintendoの回し者じゃありませんよ?)

思えば、弘済の子どもたちもケイドロが大好きです。

小学生はもちろん、中学生までいっしょになって遊んでいます。

実は高校生も入っていることが多々あります。

逃げて、追いかけて、捕まって、助けて、助けられて。

子どもたちは自分の自律神経に必要なものを、無意識的に知っているのです。

もちろん、実際にケイドロをするのと、TVゲームでケイドロをするのとは違います。

走り回っているわけでもないし、体力がつくわけでもありません。

でも自律神経の観点で見れば、似たような効果が期待できます。

100%同じではないけれど、0ではない。

コロナ禍で思いきりあそべない今だから、0よりは1の方がいい。

これって「暮らしに役立つ○○」コーナーを始めようと思ったきっかけと同じですよね。

コロナだからできないではなくて、コロナだから別の方法を考える。

Zoom会議と同じで、やってみたら役に立つことがたくさんあるんだと思います。

(30分公園で走り回るのは無理だけど、30分オバケになってゲーム内で子どもたちを追いかけることはできます)

というわけで、自律神経を整える方法はたくさんあります。そこかしこに。

自分に合ったものを見つけて続けることで、毎日の暮らしがより過ごしやすくなります。

ぜひ、自分に合ったやり方を探してみてください。

今回で暮らしに役立つ「自律神経のお話」は終了となります。

次回はいったいどんな「暮らしに役立つ○○」が語られるのか。どうぞご期待ください。

(山路)